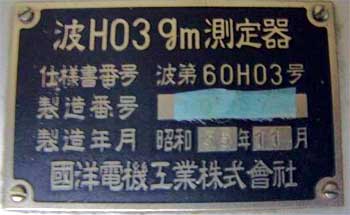

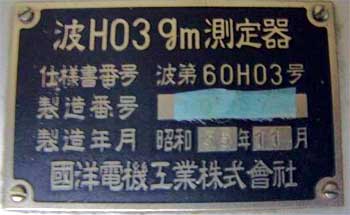

恀嬻娗帋尡婍

恀嬻娗帋尡婍

俬亅侾俈俈

徍榓俀侽擭戙拞崰

儔僕僆傾儅僠儏傾乕偺摬傟偺揑丅

徍榓俀侽擭戙拞崰

儔僕僆傾儅僠儏傾乕偺摬傟偺揑丅

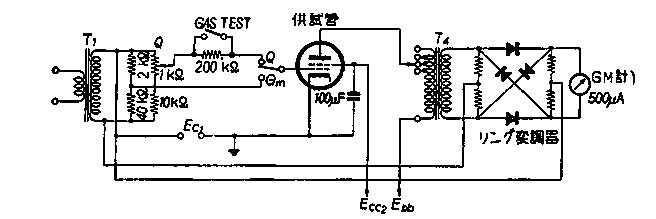

摉帪偺擔杮惢恀嬻娗帋尡婍偼強堗僄儈僢僔儑儞僠僃僢僇乕偱俆嬌娗偱傕慡偰俀嬌娗愙懕偵偟偰丄僄儈僢僔儑儞帋尡傪偡傞傕偺偱偡丅

摉帪偺恀嬻娗偼愴帪拞偺嵽椏晄懌偐傜揝慄傪儕乕僪慄偵巊偭偨暔偑懡偔丄敿揷晅偗晄椙偺惢昳偑懡偐偭偨偺偱偡偑丄揹嬌偼慡晹僾儗乕僩堦妵愙懕偡傞偺偱丄偦偺敾掕偑崲擄偩偭偨傛偆偱偡丅

偙偙偱俧俵偑應傟傞杮婡偺恖婥偑憐憸偱偒傑偡丅

偙偺偦偭偔傝偝傫偑嶰揷柍慄偵偁傞丅

帋尡曽朄偼嵍壓偺俙偲俛偺俽倂偱恀嬻娗偵崌傢偣偨愝掕傪偟傑偡丅

俿倁亅俈偑俈偮偺俽倂偺愝掕偑昁梫側偺偵斾傋丄憖嶌偼妝偱偡丅

偨偩僨乕僞乕僔乕僩偵婰嵹偺柍偄恀嬻娗偺帋尡偼戝曄丅

俧俵捈撉偲丄椙丂晄椙偺敾暿偺俀偮偺僥僗僩偑弌棃傞丅

孯梡偲偟偰丄偳傫側暫戉偝傫偱傕巊偊傞岺晇偐丅

塃忋偺俋僺儞倣俿僜働僢僩偲俽倂偼憃俁嬌娗僥僗僩梡偵丄僄乕僐儞娗偺僜働僢僩傪奜偟偰庢傝晅偗偨丅

偙偺婡庬偼愭攜偐傜捀偄偰丄廋棟偟偰巊偭偰偄偨丅

惢憿帪婜偺娭學偐僨乕僞乕僔乕僩偼俽俿偲俧俿偑戝晹暘偱丄倣俿娗偼彮側偄丅

摿偵俋僺儞僞僀僾偼僜働僢僩傕柍偄丄偙偺帋尡婍梡偵僜働僢僩偺愙懕傪帺桼偵弌棃傞傾僟僾僞乕偑惢昳乮俵倃亅俋係俋俙乯偲偟偰偁傞丅

壓婰偺僨乕僞偼徍榓俆俆擭崰侾俈俈傪棙梡偟偰偄偨帪戙乮帋尡婍傪曌嫮拞偺帪戙偱偡丄怣梡搙偼丠丠乯偵帺暘梡偵嶌惉偟偨傕偺丅

慡偰偑惓偟偄傢偗偱偼偁傝傑偣傫丄嶲峫掱搙偵偍峫偊偔偩偝偄丅

丂丂丂丂丂僜働僢僩丂丂俙丂丂丂俛丂丂丂俥倝倢乮倁乯丂丂俴丂丂丂丂俼丂丂丂丂俵倳倲丂Cond丏丂丂

6WC5丂丂丂俢丂丂丂丂俀丂丂丂侾侽丂丂俇丏俁丂丂丂俀俉丂丂丂侾俈丂丂丂丂丂俈俆侽丂丂丂丂丂丂Amp

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂1丂丂丂侾侽丂丂俇丏俁丂丂丂俀俉丂丂丂侾俈丂丂丂丂丂俈俆侽丂丂丂丂丂丂OSC

俇ZDH俁A丂C丂丂丂丂俀丂丂丂侾侽丂丂俇丏俁丂丂丂係俀丂丂丂丂侽丂丂丂丂侾侽侽侽丂丂丂丂丂乮幚嵺偼俆侽侽偁傟偽廩暘巊偊傞乯丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 俋丂丂丂丂俁丂丂俇丏俁丂丂丂侽丂丂丂丂丂侽丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂Diode

俇ZP1丂丂丂俠丂丂丂丂俉丂丂丂丂俆丂丂俇丏俁丂丂丂俇侾丂丂丂侾俋丂丂丂丂丂

偙偙偱俙偲俛偼揹嬌愙懕偺愗懼僗僀僢僠丅丂俴偼姶搙挷惍丄俼偼僶僀傾僗愝掕梡丅

俧俵傪應掕偡傞帪偼俴傪俇侽偺栚惙傝偵偁傢偣傞偙偲丅

晛捠偺愝掕悢抣偺応崌偼椙丂晄壜偺嬫暿偵巊梡偡傞丅

俵倃亅俋係俋俙偼怴儔僕僆帒椏娰偺徍榓俁俁擭偺僕儍儞僋壆偝傫偺峀崘傪偛棗偔偩偝偄丅

I-177偺夞楬恾

愄丂恀嬻娗斕攧揦偱丄巊傢傟偰偄偨偲偄偆乽恀嬻娗帋尡梡儔僕僆乿偺奜娤恾丅

偙傟偼婍梡側儔僕僆壆偝傫側傜帺嶌偱偒傞偺偱丄巊傢傟偨傛偆偱偡丅

偨偩憡摉僄儈尭偺媴偱傕摦嶌偟傑偡丄僄儈僢僔儑儞僠僃僢僇乕傛傝偼傑偟偱偟傚偆丅

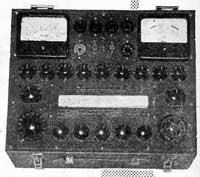

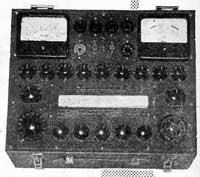

僨儕僇丂侾侽侽侾宆恀嬻娗帋尡婍

挿擭梸偟偄偲巚偭偰偄偨僨儕僇偺恀嬻娗帋尡婍傪婑憽偄偨偩偒傑偟偨丅

挿擭梸偟偄偲巚偭偰偄偨僨儕僇偺恀嬻娗帋尡婍傪婑憽偄偨偩偒傑偟偨丅

桳擄偆偛偞偄傑偡丄姶幱丅

偙偺應掕婍偼忋婰偺侾俈俈偲椙偔帡偰偄傞偺偱偡偑丄

偳偙偐堘偆偐偤傂妋擣偟偨偐偭偨偺偱偡丅

掕壙側偳偼徍榓俁俀擭丂嶰揷柍慄偺峀崘傪偛棗偔偩偝偄丅

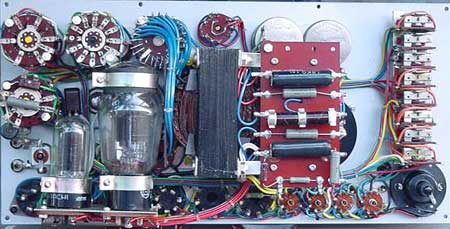

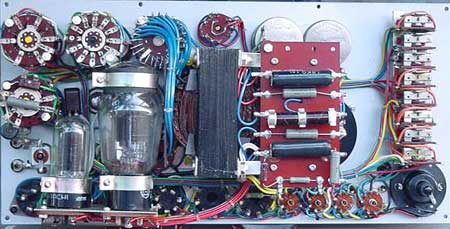

僨儕僇侾侽侽侾偺撪晹幨恀丅

僨儕僇侾侽侽侾偺撪晹幨恀丅

恀嬻娗帋尡婍偲偟偰偼嵟傕億僺儏儔乕側傕偺丄拞乆偺桪傟傕偺丅

恀嬻娗帋尡婍偲偟偰偼嵟傕億僺儏儔乕側傕偺丄拞乆偺桪傟傕偺丅

廫悢擭慜丄傾儊儕僇偺僕儍儞僋壆偝傫偐傜姰摦昳偲梫廋棟昳傪桝擖偟偨丅

暷孯偺曻弌偱庤偛傠偺抣抜偱峸擖偱偒傞偺偑慺惏傜偟偄丅

栜榑丂梫廋棟昳傕廋棟偟偰偟傑偭偨乮幨恀偺傕偺乯丅

惢嶌帪婜偵傛傝丄俿倁亅俈丂俿倁亅俈俙丂俿倁亅俈俛丂俿倁亅俈俢摍偑偁傞丄抜乆夵椙偝傟偰偄傞丅

摿偵俿倁亅俈偼弶婜僶乕僕儑儞側偺偱丄峑惓偑懡彮晄曋偩偑丄帋尡婍偲偟偰巊偆偵偼慡慠栤戣偼柍偄丅

徻嵶偼俿倁亅俈俢傪嶲徠偔偩偝偄丅

尨棟揑偵偼俬亅侾俈俈偲摨偠偱偡丅

僌儕僢僪偵俆倁乮俛偲俠儗儞僕丄側偍俬亅侾俈俈偼係丏俈倁乯傪壛偊丄

僾儗乕僩偵偼侾俇俆倁傪俉俁偱惍棳偟偨乮柆棳偺乯侾俆侽倁偑壛傢偭偰偄傞丅

僌儕僢僪揹埑偼應掕儗儞僕偱曄傢傝丄俢儗儞僕偼俀丏俆倁丄俤儗儞僕偼侽丏俆倁丅

側偍俇俙俲俆側偳揹埑憹暆娗傪應掕偡傞帪丄俿俤俽俿乮俧俵乯儃僞儞傪挿偔墴偡偲僌儕僢僪偑愒擬偟偰丄媴傪懯栚偵偡傞帠偑偁傞丄僥僗僩偼抁帪娫偱丅

僸傿儔儊儞僩側偳慡偰偺揹嬌傪儘乕僞儕乕俽倂偱帺桼偵愝掕偱偒傞偺偱丄僨乕僞乕僔乕僩偵嵹偭偰側偄恀嬻娗傕娙扨偵帋尡偱偒傞丅

俈屄偺俽倂乮俫丄俫丄俹丄俧侾丄俧俀丄俧俁丄俲乯偺愝掕偑昁梫側偺偱丄俬亅侾俈俈傛傝庤悢偼偐偐傞丅

俧俵偼扨側傞悢帤偲偟偰弌偰偔傞丄偙傟傕巊偄堈偝傊偺攝椂偐丅

暷崙偺恀嬻娗壆偝傫偐傜拞屆媴傪攦偆偲悢抣偑彂偄偰偁傞帠偑偁傝丄俿倁乕俈偱帋尡偟偨帠傪帵偡丅

側偍偙偺僨乕僞乕僔乕僩偺悢抣偼俧俵偑怴昳偺俇侽亾掱搙偑婰嵹偝傟偰偄傞丄扐偟媴偵傛傝丄懡彮忋壓偁傝丅

儊乕僞乕栚惙傝偺嵟戝抣偼侾俀侽偱偡丅

偙偺悢抣偼俛儗儞僕偱偼俁侽侽侽兪儌乕丄俠儗儞僕偱偼俇侽侽侽兪儌乕丄俢儗儞僕偱偼侾俆侽侽侽兪儌乕偵憡摉偟傑偡丅

偟偨偑偭偰俛儗儞僕偱偼撉傒庢偭偨悢抣傪俀俆攞丄俠儗儞僕偱偼俆侽攞偡傟偽兪儌乕偵姺嶼偱偒傑偡丅

側偍偙偺悢抣偼儗儞僕偲暪婰偟偰堄枴偑偁傞偺偱丄俧俵偱昞偟偨曽偑柍擄偐傕偟傟側偄丅

俬亅侾俈俈偺儊乕僞乕偑侾丏係倣俙偩偭偨偺偵丄偙傟偼俀侽侽兪俙偱偡丄抐慄偟堈偄傛偆偱偡丄戝帠偵巊偄傑偟傚偆丅

帺暘偼僥僗僞乕偲摨偠傛偆偵丄僔儕僐儞僟僀僆乕僪俀杮傪棙梡偟偨儊乕僞乕曐岇夞楬傪垽梡偟偰偄傑偡丅

側偍僜働僢僩偼徚栒昳偲峫偊偨曽偑傛偝偦偆偱丄倣俿梡偼壗搙偐岎姺偟偨丅

巊偄曽摍偺拲堄偼廋棟儊儌俇傪嶲徠偔偩偝偄丅

俿倁亅7偱弌棃傞偙偲偼

侾乯俧俵僠僃僢僋偲僄儈僢僔儑儞僠僃僢僋

俀乯揹嬌僔儑乕僩僥僗僩

俁乯僈僗僥僗僩

係乯僲僀僘僥僗僩

俆乯儔僕僆梡僷僀儘僢僩儔儞僾偺揰摂帋尡

恀嬻娗帋尡婍

俿倁亅侾侽

尰梡偺恀嬻娗帋尡婍 俿倁亅侾侽偱偡丅

尰梡偺恀嬻娗帋尡婍 俿倁亅侾侽偱偡丅

偙傟偼尨棟揑偵偼俿倁亅俈俢偲摨偠偱偡偑丄俽俿娗傗俈僺儞倣俿娗摍偼僸乕僞乕夞楬偺愗懼俽倂偺憖嶌偼尨懃偲偟偰晄梫偱偡丅

傑偨俧俵偑捈撉弌棃傑偡丅

俬亅侾俈俈偲俿倁亅俈偺椙偄偲偙傠傪偲偭偨傛偆側帋尡婍丅

懡彮戝偒偄偺偑嬍偵彎丅

桭恖偑夡傟偨俿倁亅侾侽傪俀戜攦偭偰丄廋棟傪埶棅偝傟丄廋棟戙懼傢傝偵偄偨偩偄偨巆傝侾戜傪廋暅丄峑惓偟偰巊偭偰偄傞傕偺丅

拞墰壓懁偺儘乕儖僠儍乕僩偑晄摦側偺偑丄惿偟偄偑丅

儊乕僞乕忋偺帺嶌彫宆僔儍乕僔偼憃俁嬌娗僥僗僩梡偺傾僟僾僞乕偱偡乮偙偺僔儍乕僔懁柺偺僗僫僢僾俽倂偺憖嶌偱丄俁嬌娗偺俀偮偺儐僯僢僩偺帋尡偑娙扨偵弌棃傑偡丅俹侾丂俧侾偲俹俀

俧俀傪俽倂偱愗懼乯丅

憃俁嬌娗偺帋尡傪悢懡偔傗傞帪偼俽倂偺愗懼偊偑堄奜偲柺搢偱偡偑丄偙傟傪巊偆偲妝偱偡丅

俿倁亅侾侽偺塃懁偼倄俫俹偺僽儕僢僕丅

俿倁亅侾侽偺嵍懁偵傇傜壓偑偭偰偄傞愒偄傕偺偼倣俿娗偺僺儞嫺惓婍丅

愭擔倣俿娗偺僜働僢僩偑愙怗晄椙偵側偭偨偺偱岎姺偟偨丅

愭擔倣俿娗偺僜働僢僩偑愙怗晄椙偵側偭偨偺偱岎姺偟偨丅

偙偺幨恀偼俿倁亅侾侽偺撪晹偱偡丅

塃懁偵俉俁偲俆倄俁俧俿偑尒偊傑偡丅

姫偒巻偼婯奿昞偱偡丄偙偺俿倁亅侾侽偼偙偺姫偒巻偑偆傑偔摦嶌偟傑偣傫丅

俈僺儞偺倣俿娗僜働僢僩偼僩儔儞僗偺壓偵側傝傑偡丅

俧俵應掕偺夞楬恾乮俧俵應掕尨棟愢柧恾乯傕偛棗偔偩偝偄丅

憃俁嬌娗偺僥僗僩梡偺傾僟僾僞乕

侾俀俙倃俈傗俇俽俶俈側偳偺憃俁嬌娗偺僥僗僩梡偺傾僟僾僞乕丅

俿倁亅俈傗俿倁亅侾侽偱嫟梡偟偰巊偊傞丅

懁柺偺僗僫僢僾僗僀僢僠偱愗傝懼偊傞丅

戲嶳偺憃俁嬌娗傪帋尡偡傞偲偒偼埿椡傪敪婗偡傞丅

恀嬻娗帋尡婍

俿倁亅俀

暷孯梡偺恀嬻娗帋尡婍丄彫宆偺憲怣娗傑偱帋尡偱偒傞丅

暷孯梡偺恀嬻娗帋尡婍丄彫宆偺憲怣娗傑偱帋尡偱偒傞丅

侾僪儖俀係侽乣俁侽侽墌偺帪戙偵傾儊儕僇偐傜屄恖桝擖偟偨丅

儊乕僞乕偑俇屄偮偄偨崑壺斉丅

尨棟偼俿倁亅俈偲傎傏摨偠偩偑丄僌儕僢僪偵壛偊傞怣崋揹埑偑彫偝偔愝寁偝傟偰偄偰丄傛傝惓妋偵應掕偱偒傞丅

傑偨奺揹嬌偺揹埑傕壜曄乮俿倁亅俈偼堦掕乯偱丄儊乕僞乕傪傒側偑傜幚嵺偺揹埑偵愝掕偱偒傞丅

乮儊乕僞乕偼僸儔儊儞僩揹埑丄僌儕僢僪揹埑丄僾儗乕僩揹埑丄僗僋儕乕儞揹埑丄僌儕僢僪怣崋揹埑丄俧俵乮侾侽侽亾栚惙傝乯梡偺俇屄乯

怽偟暘柍偄傛偆偩偑丄幚嵺偺憖嶌偼愝掕崁栚偑懡偡偓偰丄庤娫偑戝曄丅

傑偨俧俵偑捈撉弌棃偢丄惓婯偺俧俵偵斾傋丄帋尡媴偼昗弨偵斾傋壗亾偐傪巜帵偡傞巇妡偗偵側偭偰偄傞丅

俧俵傪捈撉偡傞偵偼岺晇偑昁梫乮姺嶼悢抣偑傾儊儕僇偺恀嬻娗帋尡婍偺僒僀僩偵偁傞乯丅

摨偠恀嬻娗傪懡悢帋尡偡傞偵偼椙偄偑丄懡昳庬偺帋尡傪偡傞儔僕僆廋棟梡偵偼俿倁亅俈偑妝偩丅

側偍偙偺應掕婍偺嵟戝偺庛揰偼揹棳抣偑撉傔側偄帠丅

梋択

僇僞儘僌偱尒傞偲偙偺恀嬻娗帋尡婍偼旕忢偵枺椡揑偱偡偑丄憖嶌偑斚嶨偱偡丅

幚梡栚揑偵峸擖偡傞応崌丂俿倁亅7傪慐傔傑偡丅

帺暘傕幚嵺偼巊偄偒傟側偄丄帩偭偰偄傞偩偗偱枮懌偡傞應掕婍丅

崙梞惢 恀嬻娗帋尡婍 倁俧亅係

儐乕僓乕梡偲偟偰嵟崅媺偺恀嬻娗帋尡婍丅

儐乕僓乕梡偲偟偰嵟崅媺偺恀嬻娗帋尡婍丅

柫斅偑柍偄偺偱丄徻嵶晄柧偩偑丄倁俧亅係宆偺堦偮傜偟偄丅

儐乕僓乕懁偺庴擖帋尡梡偱丄僜働僢僩傗晹昳偐傜尒偰丄嫲傜偔丄恀嬻娗帋尡婍偲偟偰偼嵟怴偱嵟屻偺暔偲巚傢傟傞丅

拞偺夞楬偼敿摫懱偱峔惉偝傟偰偄偰丄偡偖棫偪忋偑傞丅

俿倁亅俀偼柆棳傪揹嬌偵壛偊傞偺偱丄揹埑偟偐撉傔側偐偭偨偑丄偙傟偼姰慡側捈棳揹尮傪帩偭偰偄偰丄揹棳傑偱撉傒庢傟傞巇妡偗偵側偭偰偄傞丅

堦斒偵恀嬻娗偺帋尡偼揹埑傛傝丄揹棳傪婯掕偟偨曽偑惓妋偵應傟傞偲尵傢傟偰偍傝丄偦偺堄枴偱傕棟偵偐側偭偰偄傞丅

巊傢傟偰偄傞儊乕僞乕偼侽丏俆媺偺崅媺昳丅

俇BD6偺帋尡拞丄婯奿昞偲摨偠忦審偱帋尡偱偒傞偺偱曋棙丅

偨偩愝掕偵帪娫偑偐偐傞偺偱丄儔僕僆偺廋棟梡偲偟偰偼庢傝埖偄偑斚嶨丅

杮婡偼埲慜丂墱嶳條傛傝婑憽捀偄偨傕偺丄姶幱丅

崙梞惢 恀嬻娗帋尡婍 乮宆柤晄柧乯

愄丂峸擖偟偰偁偭偨崙梞偺恀嬻娗帋尡婍偱偡丄堦晹敿摫懱壔偝傟偰偄傑偡丄僐儞僷僋僩偵傑偲傔傜傟偰偄傑偡丅

俇俛俵俉丂侾杮偲掅揹埑曻揹娗俆俇俆侾偑俀杮巊傢傟偰偄傞丄懠偼僩儔儞僕僗僞乕丅

宆柤偼晄柧偱丄帺塹戉梡偲巚傢傟傞偲彂偄偰偄偨傜嫵偊偰偄偨偩偒傑偟偨丅

崙梞偱偺宆柤偼倁俧亅係宆偱帺塹戉偱偼俰俬亅177俠偲傛偽傟偰偄傞傜偟偄丅

扐偟倁俧亅係偺屻偺暥帤偼晄柧丄忋偺帋尡婍偺孼掜丠丅

側偍椙偔帡偨宍偺恀嬻娗帋尡婍偑偁傝丄庤帩偪傕偁傞偼偢側偺偱憑偟偰偄傑偡偑峴曽晄柧偱偡丅

乮偳偆傕峴曽晄柧偺傎偆偑俰俬亅177俠傜偟偄乯

壗屘柫斅偑柍偄偐偺棟桼偼攋婞偟偨帪偵柫斅傪奜偟偨壜擻惈偑戝偱偡丅

偙偺庬偺恀嬻娗帋尡婍偺儐乕僓乕偼帺塹戉丄揹揹岞幮丂俶俫俲丂崙揝丂揹椡夛幮丂寈嶡丂崙嵺揹揹側偳偱丄戝検偺恀嬻娗帋尡婍偑巊傢傟偰偄傑偟偨丅

儊乕僇乕宆柤偲擺擖愭宆柤偺俀杮棫偰偺壜擻惈偑戝偒偄偱偡丅

偟偨偑偭偰姱岞挕偐偦傟偵弴偢傞晹彁偐傜攋婞偝傟傞傢偗偱偡偐傜丄柫斅偼庢傝奜偝傟傞偼偢偱偡丅

儔僕僆彜偱巊傢傟偨傕偺偼嶰榓傗僨儕僇傗暷孯曻弌昳丄偁傞偄偼帺嶌昳偑懡偄偱偟傚偆丅

偙偺應掕婍偼僠儍乕僩偑柍偄応崌偱傕恀嬻娗婯奿昞乮椺偊偽GE偺娙堈側婯奿昞乯偑偁傟偽丄幚梡揑偵巊偊傞揰偑俿倁亅俈傛傝桪傟偰偄傞丄

偝傜偵僌儕僢僪偵偼揔惓側揹埑偟偐壛傢傜側偄偺偱丄恀嬻娗偵柍棟偑偐偐傜側偄丄惿偟傓傜偔偼悺朄偑戝偒偄帠偐丅

俽俿娗偼儐僯僶乕僒儖僞僀僾偺僜働僢僩丅

倣俿俈僺儞偲俋僺儞丄倱倳倐俵俿丄僆僋僞儖丄儘僋僞儖偺僜働僢僩偑偮偄偰偄傞丅

僾儗乕僩揹埑偼俇庬丄俧2偺揹埑偼楢懕壜曄丅

俿倁-俈偵斾傋丄憡摉恀柺栚偵帋尡偱偒傞巇妡偗偱偡丅

側偍偙偺應掕婍傪幚梡揑偵巊偭偨宱尡偼偁傝傑偣傫偑丄

僗僀僢僠椶傪惓婯偺抣偵僙僢僩偟偨屻丄恀嬻娗傪憓偟偨傎偆偑柍擄偱偟傚偆丅

桞堦巆偭偰偄傞柫斅丄婡婍柫斅偼庢傝奜偝傟偰偄傞丅

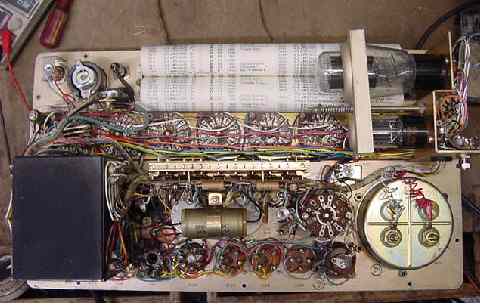

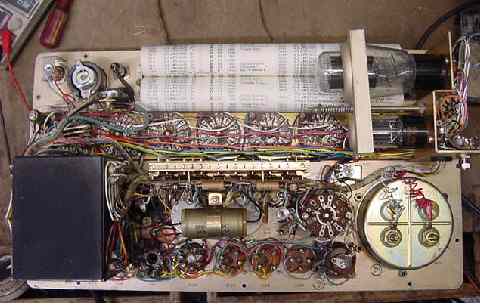

俰俬亅177俠偺憖嶌柺

偳偆傕忋婰幨恀偼俰俬亅侾俈俈俠偱偼柍偄傜偟偄丅

嵍恾偺傛偆偵傎傫偺彮偟堘偆傛偆偩丅

戝偒側摿挜偼俹偲偐俧2偲偐偺昞帵偑偁傞偙偲丅

峴曽晄柧偺傕偺偼嫲傜偔偙偪傜偱偟傚偆丅

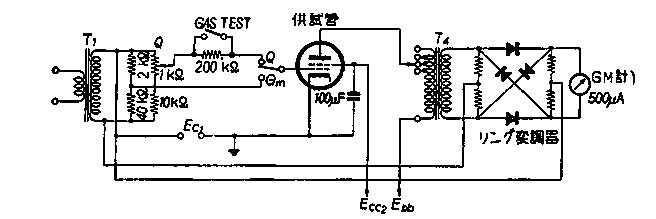

應掕尨棟

徻嵶偼晄柧偱偡偑丄壓婰偼偙偺婡庬偺堦偮慜偺宆斣丂俰俬亅侾俈俈俛偺應掕尨棟恾偱偡丅

惣旜偝傫挊偺揹巕娗應掕傛傝丄徻嵶夞楬恾偼俰俬亅侾俈俈俛傪偛棗偔偩偝偄丅

嫲傜偔偙偺侾晹暘傪敿摫懱壔偟偨傕偺偑JI-177C偲巚傢傟傞偑晄柧丅

墶壨揹婡丂JI-177B乮柉惗梡宆柤VTV-112乯

傾儞僾廋棟岺朳偺揷拞偝傫採嫙偺夋憸偱偡丅

俰I亅侾俈俈俛偼杊塹挕岦偗偺宆柤偱偡丅

恀嬻娗偺揹嬌愙懕偼僷僢僠儃乕僪乮儕乕僪慄偱愙懕乯偱峴偄傑偡丅

俿倁亅俈側偳偵斾傋應掕曽朄偼棟憐揑偩偑丄憖嶌偼懡彮柺搢偱偟傚偆丅

壓婰夞楬恾偼惣旜偝傫挊偺揹巕娗應掕傛傝丅

崙梞揹婡丂倁俧亅侾俇丂俤俴俤俠俿俼俬俠丂俿倀俛俤丂俿俤俽俿俤俼

徏栘偝傫採嫙偺幨恀丅

僥僗僩僠儍乕僩偵徍榓係係擭侾侾寧戞係斉丂俀俆侽晹偲偁傞偺偱偦偺崰偺惢昳傜偟偄丅

壓婰婡庬偑嫟捠偵巊偊傞丅

倁俧亅侾俇丂

倁俧亅侾係俙丂

倂俿亅侽侽俋

倂俿宆斣偼揹揹岞幮擺擖梡偲巚傢傟傞丅

嶰榓柍應侾侽侽侾宆丂恀嬻娗帋尡婍

徍榓俀俆擭惢偺應掕婍丅

嶨帍偱偼椙偔尒偐偗傞偑丄尰暔偼偼偠傔偰尒偨丅

棫攈側栘敔偵擖傟傜傟偰偄偰丄憐憸埲忋偵應掕婍傜偟偄嶌傝偱媓嬃丅

壓婰偺夞楬恾偼娫堘偄偑偁傞偺偱梫拲堄丅

摦嶌帋尡傪偟偰傒偨傜丄俙俠揹埑挷惍偺昞帵偑嫸偭偰偄偨丅

懠偵丂僗僫僢僾僗僀僢僠乮僩僌儖僗僀僢僠乯偺晄椙偑俁屄傎偳偁傞丅

岎姺偡傟偽丂摦嶌偡傞傛偆偵側傞偑丄慡偔摨偠宍偺僗僀僢僠偼擖庤偱偒側偄偺偱丄

岎姺偡傞偺偼擸傑偟偄丅

尰嵼幚梡揑偵巊偊傞偐偲尵偊偽媈栤偑偁傞偺偱丄尰忬偺傑傑偲偡傞偙偲偵偟偨丅

偙偺夞楬恾偼尰暔偲彮偟堘偆傛偆偩丅

偙偺夞楬恾偼尰暔偲彮偟堘偆傛偆偩丅

俹俴偑2.5倁偵側偭偰偄傞偲偙傠傪尒傞偲丄愴慜偺惢昳偺夞楬恾偐傕偟傟側偄丅

尰嵼敾柧偟偰偄傞堘偄丅

嘆尰暔偺俙俠儔僀儞揹埑偼侾師懁偐傜庢傝弌偟偰偄傞偑丄偙偺應掕婍偱偼暿姫慄乮栺俇倁乯埵偺晹暘偐傜庢傝弌偟偰偄傞丅

嘇俹俴偼俆倁抂巕偐傜庢傝弌偟偰偄傞丅

嘊僗僀僢僠俁丒係偱愗傝懼偊傞僇僜乕僪偲僼傿儔儊儞僩偺愙懕晹暘偵岆怉偑偁傞乮愒娵乯丅

暷崙丂僸僐僢僋惢丂Hickok丂俈俆俀丂恀嬻娗帋尡婍

擇廫悢擭慜丂僴儉僼僃傾乕偱峸擖偟偨暔偱偡丅

偦偺屻俿倁亅俈傪擖庤偟偨偺偱丄杦偳巊梡偟偰偄傑偣傫丅

掕揹埑曻揹娗偺帋尡傕弌棃偨婰壇偑偁傝傑偡丅

恀嬻娗應掕婍偺椺乮尰暔偺庤帩偪側偟乯

倁俧係宆乮揹揹岞幮倂俿亅侽侽侾宆乯夞楬恾丂

擔杮惢偺崅媺僞僀僾偺夞楬恾偱偡乮揹巕娗應掕傛傝乯丅

忋婰傛傝彮偟怴偟偄傕偺乮侾俋俇侽擭崰乯偺恀嬻娗帋尡婍乮揹巕墳梡應掕婍傛傝乯

偙傟傜偼儊乕僇乕偺宆斣埲奜偵擺擖愭乮揹揹岞幮丂NHK丂寈嶡丂杊塹挕側偳乯偛偲偵暿偺柤徧偑偮偗傜傟偰偄傞帠偑偁傝傑偡丅

晲揷丂柧偝傫採嫙偺攇俫侽俁崋倗倣帋尡婍偺幨恀丅

攇偼揹攇娗棟嬊傪堄枴偡傞偺偐傕丠丅

僣儅儈偺宍忬偐傜偡傞偲倁俧係俧偐丠丅

帪婜揑偵傕堦抳偡傞偺偱丄偦偺壜擻惈偼崅偄丅

偙偺婡庬偼杮奿揑偵帋尡偑弌棃傞偺偱慺惏傜偟偄偺偩偑丄

愝掕偑暋嶨偱丄儔僕僆媴偺帋尡傪偡傞偵偼栜懱柍偄丅

幚尡幒偱惛枾偵應掕偡傞応崌偵岦偄偰偄傞丅

徍榓俁俆擭侾侾寧偺暥帤丅

| 晉巑應掕婍丂侾侽侾侽 |

晉巑應掕婍丂倁俧俵亅俇 |

墶壨揹婡丂倁俿倁亅侾侾俀 |

|

|

|

儔僕僆嶨帍側偳偱椙偔尒偐偗偨應掕婍

儔僕僆傾儅僠儏傾乕傗儔僕僆彜偑椙偔巊偭偨偲巚傢傟傞恀嬻娗帋尡婍偱偡丅

傾儅僠儏傾乕偑峸擖偟偨應掕婍偼僄儈僢僔儑儞應掕宆偑懡偄傛偆偱偡丅

偙偺宍偼儊乕僇乕嶌惉偺恀嬻娗帋尡昞乮僥僗僩僠儍乕僩乯偑柍偄偲巊梡偵晄曋偱偡丅

拞屆昳傪峸擖偟偰傕僠儍乕僩偑柍偄偲曮偺帩偪晠傟偵側傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅

僄儈僢僔儑儞乮娙堈乯宆偼偁傟偽柺敀偄偑丄幚梡揑偵偼栤戣偑偁傞偲峫偊偨曽偑椙偄偱偟傚偆丅

| 宆柤 |

奜娤 |

旛峫 |

嶰榓柍慄應婍

SGM-17 |

|

怴儔僕僆帒椏娰偵夞楬恾偁傝丄

夋憸傪僋儕僢僋偟偰偔偩偝偄丅

徍榓俁侾擭敪峴偺揹攇媄弍憹姧崋傛傝丅 |

嶰榓柍慄應婍

SGM-侾俋 |

|

側偟

徍榓俁侾擭敪峴偺揹攇媄弍憹姧崋傛傝丅 |

嶰榓柍慄應婍

SEM-俀侽 |

|

怴儔僕僆帒椏娰偵夞楬恾偁傝丄

夋憸傪僋儕僢僋偟偰偔偩偝偄丅

徍榓俁侾擭敪峴偺揹攇媄弍憹姧崋傛傝丅

僄儈僢僔儑儞應掕婍丅 |

嶰榓柍慄應婍

SEM-侾係 |

|

怴儔僕僆帒椏娰偵夞楬恾偁傝丄

夋憸傪僋儕僢僋偟偰偔偩偝偄丅

徍榓俁侾擭敪峴偺揹攇媄弍憹姧崋傛傝丅

僄儈僢僔儑儞應掕婍偱娙堈宆丅

憅搰偝傫偺儂乕儉儁乕僕偵夝愢偑桳傝傑偡丅

徻嵶偱偡偐傜丆嶲峫偵側傞偱偟傚偆丅

乮儕儞僋偼2010擭11寧13擔捛婰乯 |

嶰榓嶻嬈

柍應侾侽侽侾宆

恀嬻娗帋尡婍 |

|

怴儔僕僆帒椏娰偵夞楬恾偁傝丄

夋憸傪僋儕僢僋偟偰偔偩偝偄丅

揹攇壢妛憹姧崋乮侾俋係俋擭乯傛傝丅

僄儈僢僔儑儞應掕婍偱娙堈宆丅 |

嶰榓嶻嬈

侾侽侽係儔僕僆儅僗僞乕 |

|

怴儔僕僆帒椏娰偵夞楬恾偁傝丄

夋憸傪僋儕僢僋偟偰偔偩偝偄丅

揹攇壢妛憹姧崋乮侾俋係俋擭乯傛傝丅

僄儈僢僔儑儞應掕婍偱娙堈宆丅 |

| 崙梞丂丂VE俁 |

|

怴儔僕僆帒椏娰偵夞楬恾偁傝丅

揹攇壢妛憹姧崋乮侾俋係俋擭乯傛傝丅

僄儈僢僔儑儞應掕婍偱娙堈宆丅 |

徍榓弶婜偺恀嬻娗帋尡婍

恀嬻娗儔僕僆偺屘忈廋棟偵曋棙側帋尡婍偺堦偮偲偟偰丄僙僢僩傾僫儔僀僓乕丂傑偨偼僙僢僩僥僗僞乕側偳偺柤徧偱帋尡婍偑攧傜傟偰偄傑偟偨丅

徍榓侾俆擭偺柍慄偲幚尡偵宖嵹偝傟偨擔杮揹婥寁婍偺峀崘傪偛棗偔偩偝偄丅

徍榓俉擭偺柍慄偲幚尡偵恀嬻娗帋尡婍偺嶌傝曽偺婰帠偑偁傝傑偡丅

夞楬恾傪宖嵹偟偰偁傝傑偡丄偛棗偔偩偝偄丅

恀嬻娗帋尡婍偺帺嶌婰帠

偦偺懠偺榖戣

恀嬻娗帋尡婍巐曽嶳榖丂

宱尡幰乮JE1SWO丂戝撪偝傫乯偺巚偄弌榖傪婑峞偄偨偩偒傑偟偨丅

帺暘偼強慒傾儅僠儏傾乕偵夁偓傑偣傫偑丄戝撪偝傫偼幚嵺偺巇帠偵巊偭偨曽偱偡丄旕忢偵嶲峫偵側傞偲巚偄傑偡丅

俶俤俠僯儏乕僗宖嵹偺恀嬻娗帋尡婍乮幚梡揑偱娙扨側帋尡婍乯

嬶懱揑側嶌傝曽偼攡揷偝傫偺乽儔僕僆壏屘抦怴乿偵偁傝丄忋婰偐傜儕儞僋偝傟偰偄傑偡丅

| 嶲峫恾彂 |

| 丂丂 |

|

|

儔僕僆偺楌巎丄

僗乕僷乕偺尨棟側偳 |

儔僕僆偺婎杮傪

徻嵶偵愢柧丅 |

儔僕僆偺廋棟曽朄傪

徻嵶偵愢柧 |

| 彂柤 |

|

|

|

|

|

| 偍彠傔偺棟桼 |

撉傒暔偲偟偰傕妝偟偄偱偡丅

弶怱幰岦偒丅

暅崗斉偼枹妋擣偱偡偑丄

尨杮偼岆怉偑懡偐偭偨偱偡丅 |

恀嬻娗偺楌巎偑敾傝傑偡丅 |

儔僕僆廋棟偵栶棫偪傑偡丅

愴屻惗傑傟偺恀嬻娗偑庡丅 |

恀嬻娗偺楌巎偑傢偐傝傑偡丅

偍彠傔偟傑偡丅 |

恀嬻娗儔僕僆垽岲幰偵偍彠傔丅 |

2006擭7寧2擔傛傝

2006擭7寧2擔傛傝

2003擭8寧14擔 峏怴丂丂應掕婍偺崁栚偑廳偔側傝傑偟偨偺偱丄恀嬻娗帋尡婍偺晹暘傪撈棫偝偣傑偟偨丅峏偵徍榓弶婜偺帋尡婍偺僨乕僞亅傪捛壛偟傑偟偨丅

2004擭1寧俀擔丂帺塹戉梡偲巚傢傟傞崙梞偺帋尡婍傪捛壛丅婰嵹帠崁偺堦晹廋惓丅

2004擭1寧19擔

2004擭3寧22擔丂俿倁亅7俢傪暿儁乕僕偲偟偰撈棫偝偣偨丅

2004擭11寧1擔丂俿倁亅侾侽偺夞楬恾傪捛壛丅

2005擭9寧侾俉乣27擔丂嶲峫夞楬恾側偳傪捛壛丅

2005擭10寧7乣俉擔丂倁俧亅4俧丂倁俧亅4俥側偳偺帒椏捛壛丅

2005擭10寧18擔丂恀嬻娗帋尡婍巐曽嶳榖傪捛壛丅

2005擭11寧6擔丂嶰榓嶻嬈丂1001丂1004宆傪捛壛丅

2006擭9寧22擔俰俬亅侾俈俈俠偺憖嶌柺偺僀儔僗僩傪捛壛丅

2006擭11寧28擔amazon偺儕儞僋傪捛壛丅

2007擭8寧18擔丗8340

崙梞揹婡偺倁俧亅16偲嶰榓嶻嬈1001宆傪捛壛丅

1960

2008擭8寧19擔丗15,167丂VG4偺幨恀傪岎姺偟偨丅

2009擭11寧16擔丗俀俀丆係俀俇丂攇H03H侽俁崋偺幨恀傪捛壛丄崙梞倁俤俁偺夞楬恾傊偺儕儞僋傪捛壛丄偦偺懠偺堦晹婰嵹撪梕捛壛丅

2009擭12寧11擔丗俀俀丆俋俈俋丂TV-7D偺廋棟傪捛壛丄Hickok丂俈俆俀偺幨恀傪捛壛丅

2010擭4寧25擔丗俀俆丆俁俋俋丂JI-177B偺夞楬恾偲夋憸傪捛壛丅

2011擭11寧20擔丗俁係丆俆俇侾丂怴儔僕僆帒椏娰偵堏揮

radiokobo-all

radiokobo-all

徍榓俀侽擭戙拞崰

儔僕僆傾儅僠儏傾乕偺摬傟偺揑丅

徍榓俀侽擭戙拞崰

儔僕僆傾儅僠儏傾乕偺摬傟偺揑丅 挿擭梸偟偄偲巚偭偰偄偨僨儕僇偺恀嬻娗帋尡婍傪婑憽偄偨偩偒傑偟偨丅

挿擭梸偟偄偲巚偭偰偄偨僨儕僇偺恀嬻娗帋尡婍傪婑憽偄偨偩偒傑偟偨丅 僨儕僇侾侽侽侾偺撪晹幨恀丅

僨儕僇侾侽侽侾偺撪晹幨恀丅 恀嬻娗帋尡婍偲偟偰偼嵟傕億僺儏儔乕側傕偺丄拞乆偺桪傟傕偺丅

恀嬻娗帋尡婍偲偟偰偼嵟傕億僺儏儔乕側傕偺丄拞乆偺桪傟傕偺丅 尰梡偺恀嬻娗帋尡婍 俿倁亅侾侽偱偡丅

尰梡偺恀嬻娗帋尡婍 俿倁亅侾侽偱偡丅 愭擔倣俿娗偺僜働僢僩偑愙怗晄椙偵側偭偨偺偱岎姺偟偨丅

愭擔倣俿娗偺僜働僢僩偑愙怗晄椙偵側偭偨偺偱岎姺偟偨丅

暷孯梡偺恀嬻娗帋尡婍丄彫宆偺憲怣娗傑偱帋尡偱偒傞丅

暷孯梡偺恀嬻娗帋尡婍丄彫宆偺憲怣娗傑偱帋尡偱偒傞丅 儐乕僓乕梡偲偟偰嵟崅媺偺恀嬻娗帋尡婍丅

儐乕僓乕梡偲偟偰嵟崅媺偺恀嬻娗帋尡婍丅

偙偺夞楬恾偼尰暔偲彮偟堘偆傛偆偩丅

偙偺夞楬恾偼尰暔偲彮偟堘偆傛偆偩丅