NHK ぶらタモリの撮影に使う為です(放送は2009年11月19日22時から)。

率直な感想は下記の通りです、ぜひ改良して欲しいと思います。

キットは初心者向けが謳い文句ですが、これを購入しても説明書だけでは組み立てられません。

非常に不親切な説明書がついているだけです。

誠文堂新光社発行の「真空管ラジオの製作」を購入しても殆ど役立ちません。

1,000台以上の真空管ラジオを扱った自分でも悩まされました。

ラジオ少年製の3球ラジオの組み立てを依頼されました。

NHK ぶらタモリの撮影に使う為です(放送は2009年11月19日22時から)。

率直な感想は下記の通りです、ぜひ改良して欲しいと思います。

キットは初心者向けが謳い文句ですが、これを購入しても説明書だけでは組み立てられません。

非常に不親切な説明書がついているだけです。

誠文堂新光社発行の「真空管ラジオの製作」を購入しても殆ど役立ちません。

![]() 教材用として販売するなら、最低限 添付された説明書を見て経験者(初心者ではない)が組み立てられるべきです。

教材用として販売するなら、最低限 添付された説明書を見て経験者(初心者ではない)が組み立てられるべきです。

1,000台以上の真空管ラジオを扱った自分でも悩まされました。

| 「本会のラジオ教材は、指導者がいる(教えてくれる方は、お父さん、お祖父さん、近所のお兄さん、 科学館の先生などでこれまでラジオ作りの経験のある方)という想定で作られています。 教えてくれる方がいない場合は、製作は困難です。指導者をさがしてから御注文下さい。」 |

とラジオ少年のホームページに記載されていますが、このキットの間違いだらけの説明書で製作を指導できる人はほとんどいないでしょう。

このような表現や下記告知が、ラジオが動作しない場合でも、製作を諦める原因になっていると思われます。

あるいは指導者が困ってラジオ工房の掲示板に質問する原因でしょう.

質問は大いに歓迎します。

間違いの多い説明書が添付されているのも非常に不満です、間違いを見つけられる人しか組み立てられません。

ラジオとして使う時にも感電の危険も高いです、改良すべきでしう。

値段的には魅力的です、しかし教材用の名前の下に いい加減な説明書をつけて頒布するのは考え直して欲しいです。

このまま販売するのはNPOの運営方針も疑はれるでしょう。

| ラジオ少年のホームページから 下記の表示が不具合発見の連絡を結果的に拒絶していることになりませんか?。 不明点あれば このキットに限らず ラジオ工房掲示板に質問してください。 ただ当方はラジオ少年発売のキット全ての現物を持っているわけではないので、質問は詳細に記載ください。 なお当方も「ラジオ少年の育成」に協力したいという気持ちは変わりません、NPOも発展して欲しいです。 対応の改善を望みます。 |

| ◎告 知 本HPで頒布しているキットや製品は輸出仕様でなくメーカーからの保証はありません。 故障の際のアフターサービスもありません。 但し、初期不良は、到着後1週間以内は交換または返金に応じます。その際の送料は、当方にて負担いたします。 キットについては、組み立て後のトラブルには応じられません。 以上をご理解いただきましてご利用下さいますようお願いいたします。 |

①部品の質は満足できる。

この値段で作れるのですから、素晴らしいです。

良心的な価格です。

ただ コンデンサー類は問題があるものが含まれていることがあるようです。

ケミコン:破裂している物があるらしい、これはこのキットを購入した人の経験談です。

その他のコンデンサー:多くの製作経験者から絶縁不良の物が含まれたいる事が有るとのこと。

カップリングに使うコンデンサーは特に注意した方が良いでしょう。

安全の為 出力管のグリッド(G1)直流電圧を測定して、少しでもメーターが振れるようなら不良と判断すると良いでしょう。

②説明書が不親切極まりない。

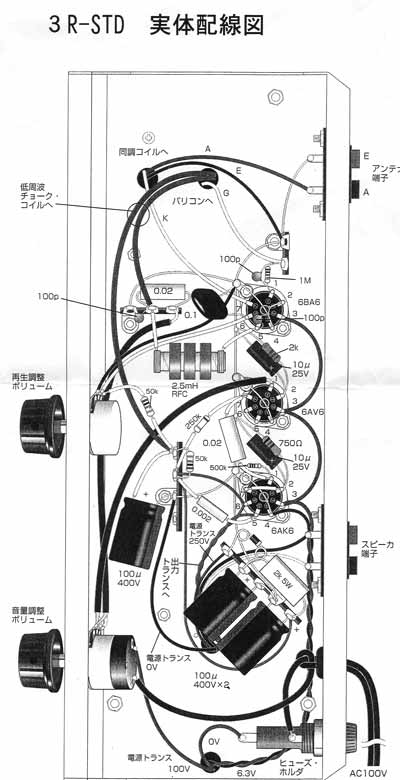

シャーシを上から見た部品の配置図が欲しい。

次に 部品の取り付け順序を書いて欲しい。

ネジにスプリングワッシャーがついていない、これはつけるべきだ。

ラグ端子が配置図と異なる物が入れてある、切り分けて使うならその旨書くべきです。

また脚の切断が必要な部分があります、注意してください。

この切断を忘れると、ショートして悲劇になります。

「実体図どおりに配線しても組み立てられない」という意見も有ります(mixiなどで)、間違った取説を同封するなど困ります。

シールド線のアース側はどこでアースするか?など。

誠文堂新光社発行の「真空管ラジオの製作」にも間違ったままの図になってる。

配線材料も充分ですが、どの部分に何色を使うという説明があれば、なお良いのでは。

どちらにしても取説の体裁をしていない、これに関しては非常に不満足です。

ここまで部品を揃える努力をしたのですから、あと一歩のところです。

③基本的に素人が設計したラジオになっています、取り扱いには注意が必要。

もう一工夫してください、昔のラジオ少年の夢をそのままキットにしたようなラジオです。

電気製品として、安全性に関する基本が抜けていると感じます。

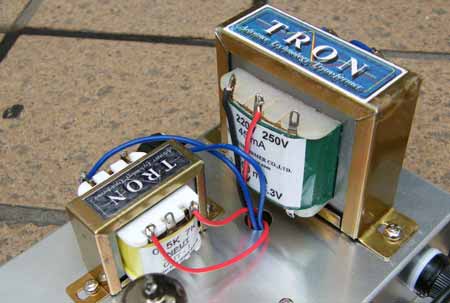

電源トランスの端子で高電圧(100VとB電圧の220V)がトランスを組み込んだ時に上側に出て、しかもむき出しになる。

高電圧の端子は手が触れにくい部分に出すべきで、最低限 下側に組み込むべきです。

出力トランスの端子も上側になっている、B電圧に手が触れやすいので、要注意。

裸の状態で使用するラジオとしては非常識な部品選定です(特にトランス類の端子)。

出力トランスは分解してみませんでしたが、

噂によると 鉄芯の組み方が電源トランスと同じだと言われています。

シングルの出力トランスはB電流が流れるので、

直流磁化を防ぐため鉄芯の組み方にギャップを開けるのが常識です。

また200Hのチョークコイルも同様です。

E Iの鉄心がそのまま組み立てられ、ギャップがあるのが正常です。

電源トランスの場合、E Iが交互に組み合わされ、ギャップができません。

カバーを外せばわかります。

鉄芯を揃えて組み立て、間にパラフイン紙を挟んでギャップを作る。

逆に電源トランスの場合、ギャップは作らない。

分解してみると、噂通りE I のコアが交互に組み込まれています。

この方法は拙いです、直流磁化が防げない出力トランスです。

これが素人が設計したラジオ部品の正体です。

速やかに訂正することを望みます。

④部品について

RFCは不要では、更に200Hのチョークコイルが使われているが、これは0-V-2など短波受信機には有効かもしれないが、

放送波帯の受信には勿体無い、ハムも出やすいので、これは省略して安価にすべきです。

なお 上記にも書きましたが、どうもこのチョークは製造方法が怪しい感じです。

昔のラジオ少年としては0-V-1などには200Hのチョークコイルなど憧れの商品です。

プラグイン式の短波受信機に改造するなど、将来の発展を考えた作りにすると更に魅力的かも。

プレート負荷で電流の流れる部分にW数の小さな抵抗が混じっていた(250kΩ1/8W)、部品の選定は注意して欲しい。

出力トランスのバイパスコンデンサーはもう少し耐圧の高い方が無難でしょう。

この部分は交流電流が流れるので、注意が必要です。

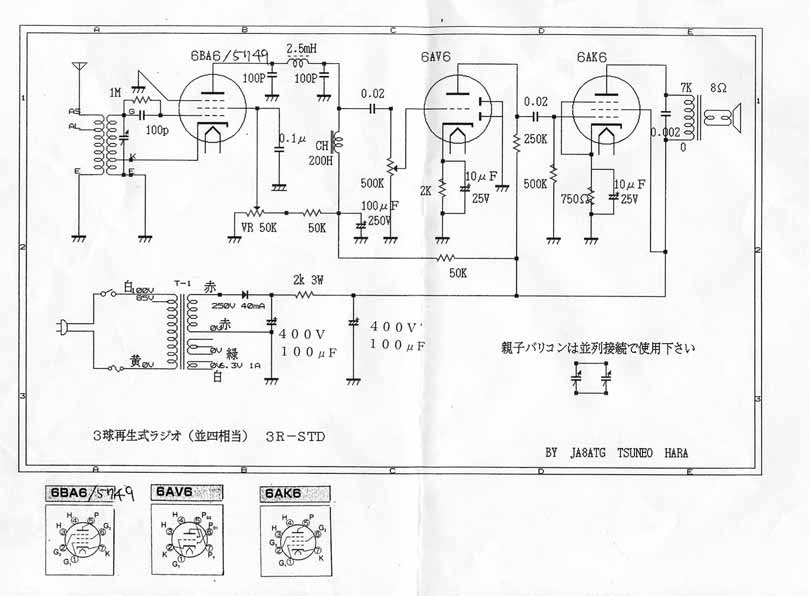

⑤回路図と実体図(シャーシ下)

ヒーター回路が配線図ではアースされていません、実体図では配線されています。

mTソケットセンターピンのアース(特にRF段)と ヒーター回路のアースは基本的なことですから、

初心者用キットには何故こうするかを注意書きすべきです。

どちらにしても説明が無く、取説が不親切です。

⑥部品について

電源回路のケミコンの容量:回路図では100μでしたが、実物では68μが3個ついていました。

この容量は大きければよいというものではなく、適度な容量が望ましい。

容量が大きい場合 電源投入時のラッシュカレント保護の為保護抵抗(100~220Ωくらい)を入れたほうが無難です。

⑦ラジオ少年の育成がこの会の目的のはず。

ラジオの基本原理、組み立て上の注意事項、組み立てた時の感度。

何故このような回路にしたか、これからの応用面などを説明した資料が追加できれば、なお良いと思います。

しかし、まず正確な取説を準備してください。

改良を望みます。

組み立てはmT管ソケットなど、軽い物から組み込んでください。

最後にトランス類を組み込みます。

ただ同じネジで、複数の部品を固定する仕掛けがあります。

これは要注意でしょう。

並四コイルは組み立ての最後に取り付けたほうが無難です。

取説には真空管ソケットの方向や取り付け方を記入すべき。

このように取り付けます。

配線が終わってから、最後の仕上げでコイルを組み込むと良いでしょう。

なおラジオ工房掲示板に「トランスの端子は熱収縮チューブで覆うのが良い」と投稿がありました。

非常に良いアイデアと思います。

端子に熱収縮チューブを被せる。

このキットに使われている6AV6は所謂「手抜き真空管」です。

内部シールドがありませんので、このキットに使う限り問題はありませんが、

スーパーに使用すると、音が絞りきれない不思議な現象が発生します。

原因などについては

拙著「真空管スーパーラジオ徹底ガイド」106ページに記載がありますので、ご覧ください。

シャーシ内部の配線の様子。

直接関係する 組み立て説明書は2枚だけです。

他に部品表がありますが・・。

添付されていた回路図

添付されていた実体配線図

説明書のシールド線のアース配線が忘れられています。

適当なところでシャーシにアースすべきです。

回路図には有りませんがAC100V回路とシャーシ間に、

0.01μF程度のコンデンサー(安全規格品)を入れた方が効果的です。

これを入れると、短いアンテナをつけても効率よく受信できるようになります。

この部分が電波の通り道になるからです。

「工夫して 組み立てろ」というのが教育方針かもしれませんが、何故このような回路にしたのかの説明が有ってしかるべきだと思います。

またRFCは10KΩの抵抗で、200Hのチョークは250KΩの抵抗で代用できます。

気軽に組み立てるためにも、その方が安価になって良いのでは。

200Hのチョークを使用するのは子供時代の憧れでしたが、ハムの影響を防止する為 電源回路を別シャーシにするなど苦労したものです。

再生がかかりやすい、短波では高感度かもしれませんが、MWの受信には抵抗負荷で充分です。

実際の使用状態では 500KΩのVRは殆ど絞った状態で受信しています。

もう1箇所AC電源回路とシャーシ間に0.01μFのコンデンサー(安全規格品)を入れるべきです。

実際の受信にはこの方が、余程効果があります。

販売元の「ラジオ少年」の組み立て方法も参考に。

なお調整方法(コイルのカソードタップの位置調整)も書いてありますが、これは参考にしない方が良いでしょう。

このような説明は蛇足です、コイルを自作するときに行う作業で、キットに付属のコイルを使うときは不要です。

もしこの調整が本当に必要なのなら付属のコイル自体が出来そこないです(不完全品)。

もう一つ

このキットは3台購入しましたが、ラグ端子には2種類あるようです。

あるいは販売している方も気がついていないのかも知れません。

同じように見えるのですが、脚のつけ方が違うのです。

再度繰り返しますが、組み込む時に、![]() 不要な脚の処置は忘れないようにしてください。

不要な脚の処置は忘れないようにしてください。

これを忘れると、回路の思わぬ部分がアースされて、酷い目にあいます。

この1点からみても説明書(または部品の揃え方)の不親切さが痛感されます。

最初に組み立てた方。

2台目に組み立てた方。

このようにラグ端子は2種類有ることが判明した。

こちらの方はどのように切断しても実体図どおりに組み込めない。

このように加工する必要がります。

右2個のラグ端子は脚の関係で取り付け方が、実体図と異なります。

「ブラタモリ 秋葉原」撮影の様子(2009年11月22日追加)

2009年6月14日

2009年6月23日:479 追記

2009年6月26日:528 6AV6などの写真を追加。

2009年8月7日:1,226

2009年8月19日:1,594 注意事項などを追記

2009年9月4日:1,791 コンデンサーの不良を追記。

2009年11月18日:2,515

2009年11月22日:撮影時の様子を追加 2,894

2011年8月19日:11,376

2012年11月15日:18,151

radiokobo-all